La búsqueda por entender nuestra naturaleza, nuestras sociedades y nuestras emociones -antes llamadas, pasiones-, no es nueva. Desde la antigüedad, en tiempos de paz pero también de guerras, dedicamos ingentes esfuerzos y energía para dar respuestas a los interrogantes existenciales. Por decirlo de algún modo, hubo dos «bandos» de pensadores; de un lado los idealistas, para quienes la realidad se construye en nuestras mentes (ideas), y por otro, los materialistas -la realidad existe (es material) y nos volcamos sobre ella para intentar comprenderla-.

Y si bien esta búsqueda es tan vieja como el género humano, por cuestiones que describiremos a continuación, podemos arriesgar decir que nos hallamos ante una nueva era, ante un nuevo paradigma en cómo producimos conocimiento. Nosotros le llamamos la «Revolución de las Emociones» y pensamos que -junto con la evolución tecnológica- va a ser una de las características determinantes que permitirá explicar el desarrollo de la sociedad del Siglo XXI.

Una revolución entre otras.

Al estudiar la historia de la humanidad podríamos citar un gran número de cambios significativos, aunque ciertos hitos funcionaron como puntos de inflexión en Occidente, nos obligaron a repensarnos:

Veamos especialmente, tres de esos momentos:

- Una «revolución cosmológica». Hasta entonces, el ser humano y y su hábitat, el planeta Tierra, se pensaba como el centro único (geocentrismo) del universo y la vida. Cuando Copérnico (1473-1543) presentó evidencias de que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol, conformando todo un sistema solar (heliocentrismo), obligó a abandonar la idea de que todo oscila en torno a nosotros como especie, sino que somos nosotros los que giramos alrededor de otras formas de energía, o sea, somos parte integrante, y necesitamos del conjunto para definir nuestra existencia. Aunque estos escritos estuvieron prohibidos durante siglos, no hemos parado de profundizar nuestro conocimiento del cosmos y su funcionamiento.

- Una «revolución antropológica». La irrupción de un ser humano que, del mismo modo que otras especies, realiza cambios biológicos evolutivos para adaptarse a su entorno. Charles Darwin (1809-1882) vino a desterrar la idea del humano como un ser inalterable, completo desde el principio, indiferente a las alteraciones del entorno. Fundó las bases para un entendimiento más complejo y abarcativo de la subsistencia y existencia de la especie humana, y en último término, del comportamiento. Pasamos de esta manera, de un homocentrismo a considerar la importancia del ambiente, es decir, a pensarnos «ecológicamente» no solamente en el universo (como en la revolución cosmológica) sino también en nuestra propia geografía y territorio. Esto nos pone en un contexto evolutivo como especie y en permanente relación con el entorno donde nos desarrollamos.

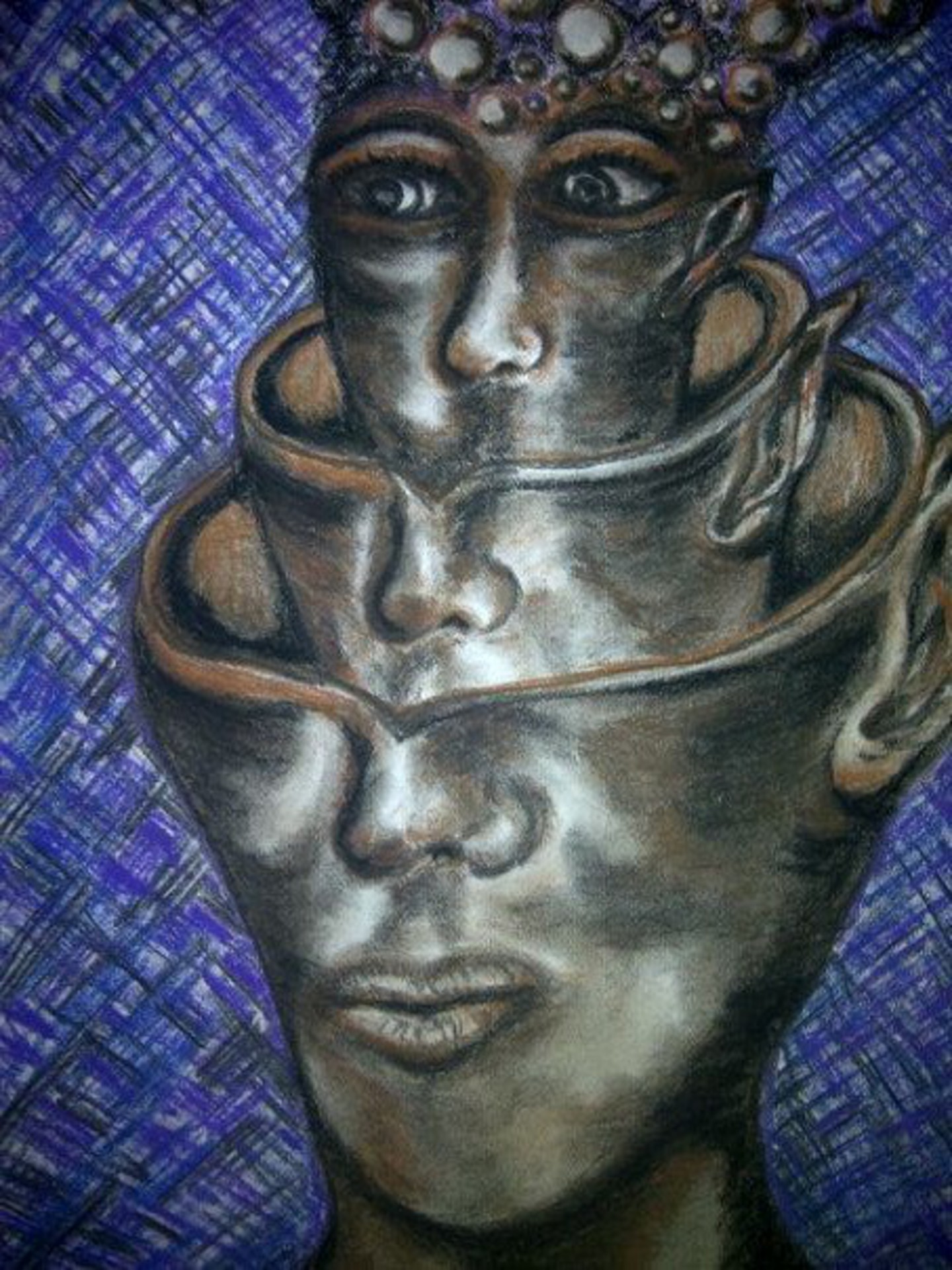

- Una «revolución psicológica». La maravilla diferencial que suponía el desarrollo del cerebro de nuestra especie y con ello, de nuestras capacidades cognitivas, priorizaron el aspecto consciente del pensamiento y su intento de dominar la realidad. Sigmund Freud (1856-1939) propuso una teoría del inconsciente, que vino a demostrar que nuestro comportamiento está determinado por aspectos profundos, no-conscientes, que determinan nuestra personalidad y comandan nuestras acciones. Es este registro inconsciente el que explicaría el malestar en la sociedad y en los individuos, así como gran parte de los desórdenes y patologías psicológicas. La razón -expresada en esa parte consciente- deja de ser el centro de la conducta; se necesita poner en primer plano la complejidad inconsciente para entender el comportamiento tanto personal como colectivo, clarificando el porqué del sufrimiento existencial que nos acompaña, más allá de cada tiempo histórico o cultura social.

Al observar estas revoluciones, vemos como se fue produciendo un recorrido desde lo más externo a lo más interno. Estas revoluciones van desde lo más general a lo más particular. Cada una de estas revoluciones fueron incómodas, difíciles de encajar y aceptar: fueron experimentadas por muchos como una amenaza o un ataque a su seguridad o a su poder. En realidad, cada uno de estos cismas del conocimiento fueron decisivos para la adquisición de una evolución en las condiciones sociales, logrados sin embargo con multitud de tensiones y severos conflictos.

Pero, como mencionamos al principio, hay más. A estos cambios de paradigma, podemos sumar un movimiento que bucea aún más en lo interno.

Se trata de una «revolución emociogénica» o como la llamamos más coloquialmente, una «revolución de las emociones».

¿De qué se trata la «revolución de las emociones»?

Debemos observar el contexto del Siglo XX en el campo científico. Además de los incesantes avances de las tres revoluciones que mencionábamos antes, el conocimiento de las leyes de la energía a cargo de las ciencias duras o exactas en el dominante Occidente, era esencialmente mecánico-materialista hasta entonces. Se produjo un movimiento desde el hasta entonces «mundo newtoniano» hacia un universo cuántico -einsteniano-, es decir, donde coexisten al mismo tiempo condiciones de materialidad e inmaterialidad. Las teorías del caos y la complejidad desde entonces se dedicaron a presentar la coexistencia de lo que antes parecían ser polos opuestos: partícula-onda, materia-vacío, dentro-fuera, tiempo-atemporalidad, macrocosmos-microcosmos, etcétera.

En este estado de cosas, el concepto emoción se presenta como una bisagra que va a unir biología y psicología, que amalgama lo innatamente adquirido con lo psíquicamente construído. Articula a la vez, el aspecto individual -con todos sus impulsos de supervivencia y diferenciación- con aquella parte social, relacional, de vínculo afectivo entre el individuo y sus grupos de pertenencia. Todo esto permite entender de forma integrada, la vida consciente e inconsciente del sujeto, así como la forma de construcción de sentido vital y del carácter creativo del ser humano.

Las emociones permiten expresar esta complejidad humana, así como la justificación de utilizar las emociones como finalidad misma en el proceso de desarrollo de nuestras vidas, ya que permiten dotar de sentido nuestra experiencia y colocar toda nuestra producción de pensamiento y acciones al servicio de la búsqueda de un bienestar individual y colectivo.

Al colocar las emociones en el epicentro de la actividad humana y hacer de su gestión una prioridad, se utiliza la energía de los individuos para una productividad creativa que le permite rediseñar no solamente un proyecto de vida personal, más vincularse también en los grupos y comunidades de forma empática.

Esta mayor consciencia y atención de nuestras motivaciones externas o internas y cómo ellas se relacionan emociogenéticamente, facilita que alcancemos mayor madurez, libertad y responsabilidad en cada uno de nuestros actos. Imaginemos por un momento que somos capaces de integrar cómo nos conducimos hacia el otro (y hacia nosotros mismos). Si desarrollamos formas de gestión emocionales funcionales, nuestra productividad y el bienestar, expresado en relaciones de calidad con las personas significativas de nuestro entorno (hijos, padres, familiares, amistades, colegas, conciudadanos), aumenta exponencialmente. Otra forma de observar estos resultados es en la disminución drástica de los conflictos vinculares de pareja, familias, entornos laborales, grupales y sociales. Asimismo lograríamos reducir la aparición o permanencia de situaciones de estrés y de trastornos psicológicos de todo tipo, recordando que la inmensa mayoría de problemas de salud social se deben a los condicionantes externos y su impacto interno, como los estilos y condiciones de vida. (por ejemplo, en Lalonde, 1976).

Por estas razones, entendemos el estudio científico de las emociones como la posibilidad de una «revolución de revoluciones», ya que no solo afecta qué tipo de conocimiento generamos, sino además en cómo, conociendo lo emociogénico, podemos alterar nuestras condiciones materiales e inmateriales de existencia y orientarla hacia el bienestar.

Paula Nich, 2012

«Metamorfosis del Inconsciente»